Il culto per la Vergine della Sanità è già attestato a Napoli nell’ultimo quarto del XVI secolo, infatti nel 1577 venne eretta un’edicola di devozione, la cui immagine era ritenuta miracolosa; sita superiormente alle Catacombe di San Gaudioso, poi assegnata ai padri Domenicani, che nei primi anni del Seicento sullo stesso luogo edificarono una grande basilica con la stessa intitolazione, oggi in piazza della Sanità nell’omonimo rione.

A Napoli, inoltre, esistono altre due chiese di analogo titolo mariano: Santa Maria della Sanità nel quartiere Barra, costruita alla fine del Cinque cento; Santa Maria della Salute nel rione Arenel-la, fondata verso il 1586 con annesso Convento dei Padri Agostiniani.

In considerazione del fatto che, spesso, si riscontrano nei nostri paesi culti mariani importati da Napoli da persone che vi andavano a studiare o da sacerdoti locali, non è improbabile che nel 1594 vi fosse pure a Martina una Cappella della Madonna della Sanità, sebbene le fonti siano silenti a proposito.

Il primo dato certo, comunque, risale al 1618, data in cui la chiesa rurale in questione era già stata eretta, come si ricava da un atto del notaio Fabio Cristofaro: il 7 giugno di quell’anno, infatti, il sacerdote Paolo de Judice e suo padre Vito ottennero in prestito da Giovanni Angelo Romanello 50 ducati, impegnandosi a corrispondergli un censo annuo di 5 ducati, imposto sui primi frutti derivati dai loro beni, fra cui un pomario (frutteto) di circa 2 stoppelli, sito nel distretto nel luogo detto La

Cappella di Santa Maria della Sanità.

Esistono, inoltre, interessanti notizie sull’incremento della devozione popolare di fine ottocento per la Virgo Salus Infimorum, mutuabili da uno stampato, andato perduto in originale, dal titolo Cappellania della Madonna della Sanità – Avviso ai fedeli, datato 25 aprile 1900 e affisso alla porta d’accesso della cappella rurale.

Nell’Avviso, i proprietari della chiesa, Ettore e Palmerino Motolese, manifestavano l’intento di ampliare e possibilmente modificare il vecchio edificio e, perciò, di voler tutelare i devoti oblatori da un’apposita commissione, composta da due amministratori: il rettore della cappella, padre Michele Maffei e il laico, collaboratore di detto sacerdote, Teodoro Semeraro.

Compito di questi ultimi era quello di raccogliere offerte in denaro o in oggetti preziosi per la costruzione di una nuova chiesa, i proprietari, quando si fosse raggiunta la somma necessaria all’impresa, avrebbero provveduto all’edificazione dell’opera, tenendo conto dei voti del pubblico in merito all’ampiezza e alla decenza delle decorazioni del nuovo tempio, prevedendo anche, l’aumento del numero degli altari.

L’intendimento di erigere una nuova chiesa, dichiarato nel 1900 rimase senza effetto per oltre tre decenni, finché l’impresa fu assunta nel 1939 da un instancabile animatore del culto della Madonna della Sanità: il sacerdote martinese Fedele Caroli, canonico della Collegiata di San Martino dal 1926 e poi vicario foraneo.

Questi, certamente d’intesa con la fam. Motolese, ancora proprietari dell’antico e venerato luogo di culto, riprese il progetto della costruzione di una nuova chiesa più ampia e moderna, fondando una pia associazione in onore della Madonna della Salute, denominata Arciconfraternita della Madonna della Sanità.

Rammentava con soddisfazione che difficoltà d’ogni genere ne ritardarono l’attuazione, fortunatamente superate, per cui egli sentiva il dovere di mettere mano all’opera, perché incoraggiato dall’Arcivescovo che desiderava istituire a Martina Franca un santuario mariano.

Per far luogo all’erigendo tempio erano previste la demolizione della chiesetta settecentesca e l’utilizzazione di un suolo adiacente ma la non considerata ed estrema vicinanza del canale principale dell’Acquedotto Pugliese impedì la realizzazione del progetto, in quanto sarebbe stato praticamente impossibile scavare le fondamenta dell’opera.

Si prospettarono, così, due alternative: restringere di molto l’ampiezza del nuovo edificio, che, per di più, avrebbe avuto una pianta irregolare; costruire la chiesa al di là di quella esistente, il che avrebbe comportato un dispendioso scavo in profondità delle fondamenta.

Si preferì, invece, rinunciare all’abbattimento della vecchia chiesa e a individuare un sito diverso, più esteso e regolare, per dar corso al progetto.

Con generoso slancio, allora, le sorelle Giovanna e Vitantonia Marinosci con atto del 17 agosto 1939 donarono alla Curia Arcivescovile di Taranto un suolo di m 1.288, a condizione che il nuovo tempio vi fosse edificato entro cinque anni, pena la revoca della donazione.

La Curia, dopo più di tre anni, fu autorizzata ad accettare la donazione delle sorelle Marinosci con regio decreto del 31 ottobre 1942.

Su questo suolo, prossimo all’antica chiesetta ma oltre la sede della provinciale per Villa Castelli, sulla sinistra andando, il 15 febbraio 1940, si cominciò, comunque, a costruire il nuovo tempio, progettato dall’ingegnere Antonio Semeraro che diresse i lavori, ultimati nel luglio del 1942.

A richiesta dei fedeli, intanto, la Sacra Congregazione dei Riti il 30 luglio 1940 dichiarò la Vergine Maria sub titulo Salus Infirmorum patrona principale di Martina Franca, al pari di san Martino e di santa Comasia, con tutti i privilegi liturgici competenti.

Nel 1942 furono eretti i tre altari del Santuario: il maggiore a spese di Michelangelo Aquaro, sul quale fu posto il dipinto a tempera su intonaco, raffigurante la Madonna della Sanità (cm. 110×180), opera d’autore ignoto, rimosso dall’altare costruito nel XVIII secolo da Palmerino Motolese e rato dal pittore martinese Francesco Messia che decorò anche l’abside; il laterale di destra, a spese di Giuseppe Fumarola e di Maria Rosaria Schiavone, con un contemporaneo dipinto ad olio di San Giuseppe (cm. 79×119) eseguito da una ignota suora dell’Ordine delle Francescane Missionarie di Maria in Roma; il laterale di sinistra, a spese dei coniugi Francesco Paolo e Luisa Carrieri, con un analogo quadro ad olio del Sacro Cuore (79×119), dipinto da una suora dello stesso Ordine.

I vari arredi furono offerti da numerosi devoti, ricordati in alcune lapidi murate all’interno del tempio, che il primo agosto 1942 venne inaugurato e benedetto solennemente dall’Arcivescovo

Bernardi con l’intervento del noto predicatore apostolico cappuccino Vittorio Consigliere, vescovo di Ascoli Satriano e Cerignola.

Il precedente 16 luglio lo stesso prelato tarantino aveva elevato la nuova chiesa alla dignità di santuario mariano.

Seguirono altri lavori per abbellire la chiesa e per erigere l’abitazione del rettore.

Per convenzione intercorsa fra don Fedele Caroli e i Padri Missionari della Consolata, insediati fin dal 1942 a Martina Franca, il 6 gennaio 1947 la rettoria del Santuario fu concessa a loro con la mediazione della Curia Arcivescovile, specialmente per interessamento di monsignor Guglielmo Motolese, poi arcivescovo di Taranto.

Nel 1996 il Santuario divenne sede della Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù, precedentemente istituita nell’omonima Chiesa in Contrada Specchia Tarantina; primo parroco è stato il sacerdote martinese Michele Angelo Pastore, già rettore dal 1980 al settembre 2001.

Il grande complesso marmoreo fu eseguito da Giuseppe Variale, marmoraro napoletano. Di Giuseppe Sanmartino sono anche gli angeli che reggono gli emblemi episcopali del Patrono, il nimbo dello Spirito Santo e le due figure allegoriche femminili, in marmo bianco, della Carità e dell’Abbondanza, “in cornu Evangelii” e “in cornu Epistulae”. Il grande complesso marmoreo fu donato alla Collegiata da Pietro Simeone, nobile martinese, il cui emblema gentilizio è intarsiato negli scudi marmorei al di sotto delle due figure femminili. Nel transetto di sinistra spicca il ricco altare marmoreo, fatto erigere dal vescovo di Venafro Francesco Saverio Stabile, teca di pregio per custodire la scultura in legno d’ulivo del Cristo alla Colonna, opera di Vespasiano Genuino, di Gallipoli, dei primi decenni del XVII secolo I due altari del transetto sono dedicati alla Madonna di Costantinopoli e all’Arcangelo San Raffaele.

Il grande complesso marmoreo fu eseguito da Giuseppe Variale, marmoraro napoletano. Di Giuseppe Sanmartino sono anche gli angeli che reggono gli emblemi episcopali del Patrono, il nimbo dello Spirito Santo e le due figure allegoriche femminili, in marmo bianco, della Carità e dell’Abbondanza, “in cornu Evangelii” e “in cornu Epistulae”. Il grande complesso marmoreo fu donato alla Collegiata da Pietro Simeone, nobile martinese, il cui emblema gentilizio è intarsiato negli scudi marmorei al di sotto delle due figure femminili. Nel transetto di sinistra spicca il ricco altare marmoreo, fatto erigere dal vescovo di Venafro Francesco Saverio Stabile, teca di pregio per custodire la scultura in legno d’ulivo del Cristo alla Colonna, opera di Vespasiano Genuino, di Gallipoli, dei primi decenni del XVII secolo I due altari del transetto sono dedicati alla Madonna di Costantinopoli e all’Arcangelo San Raffaele.

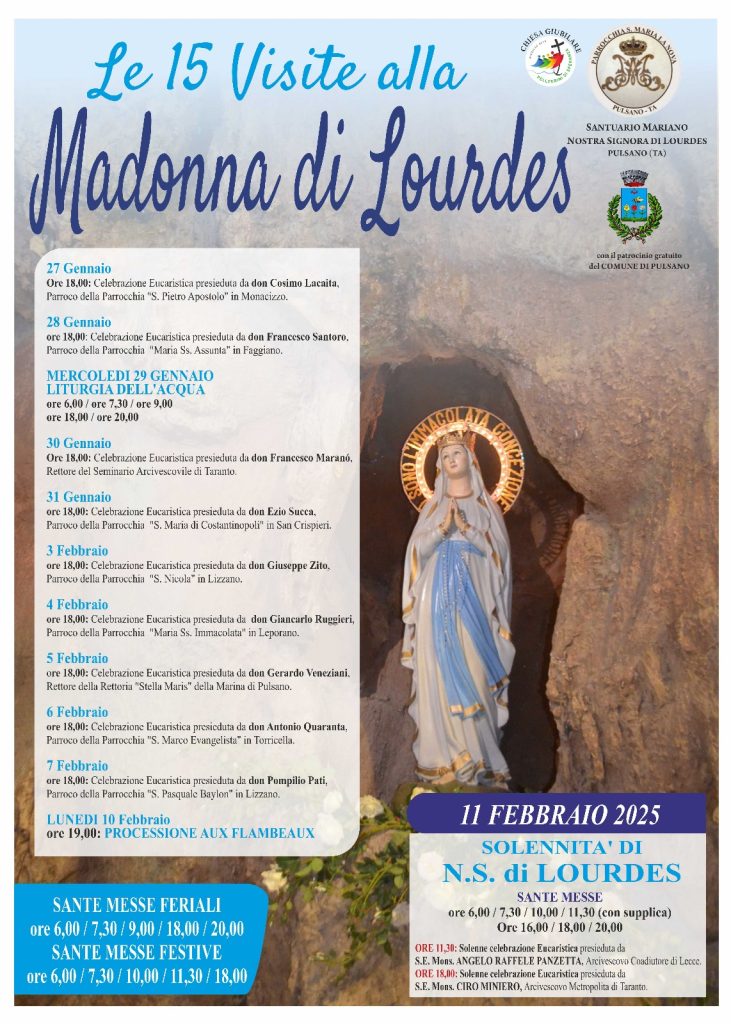

Al lato destro del presbiterio, vi è la cappella dedicata all’altro patrono, San Trifone martire il cui culto si diffuse in paese in seguito alla sua benevola intercessione verso la popolazione che era travolta da un’epidemia tra la fine del 1810 e gli inizi del 1812 e che stava causando centinaia di decessi. Inoltre, vi è una grande riproduzione della grotta di Lourdes realizzata nel 1933 per volere del medico pulsanese Egidio Delli Ponti in seguito alla propria miracolosa guarigione da un tumore, le cui spoglie riposano all’inizio della navata sinistra. Dal febbraio 1948 la chiesa fu proclamata Santuario Mariano Diocesano dall’arcivescovo tarantino Ferdinando Bernardi e da allora è meta di pellegrinaggio in occasione della ricorrenza delle celebrazioni della Madonna di Lourdes (11 febbraio).

Al lato destro del presbiterio, vi è la cappella dedicata all’altro patrono, San Trifone martire il cui culto si diffuse in paese in seguito alla sua benevola intercessione verso la popolazione che era travolta da un’epidemia tra la fine del 1810 e gli inizi del 1812 e che stava causando centinaia di decessi. Inoltre, vi è una grande riproduzione della grotta di Lourdes realizzata nel 1933 per volere del medico pulsanese Egidio Delli Ponti in seguito alla propria miracolosa guarigione da un tumore, le cui spoglie riposano all’inizio della navata sinistra. Dal febbraio 1948 la chiesa fu proclamata Santuario Mariano Diocesano dall’arcivescovo tarantino Ferdinando Bernardi e da allora è meta di pellegrinaggio in occasione della ricorrenza delle celebrazioni della Madonna di Lourdes (11 febbraio).